Como una aparición, por Alfredo Saldaña

Alfredo Saldaña reflexiona sobre la obra de Ángel Guinda a la luz de la reciente publicación de su biografía y su poesía reunida en Olifante. Ediciones de Poesía.

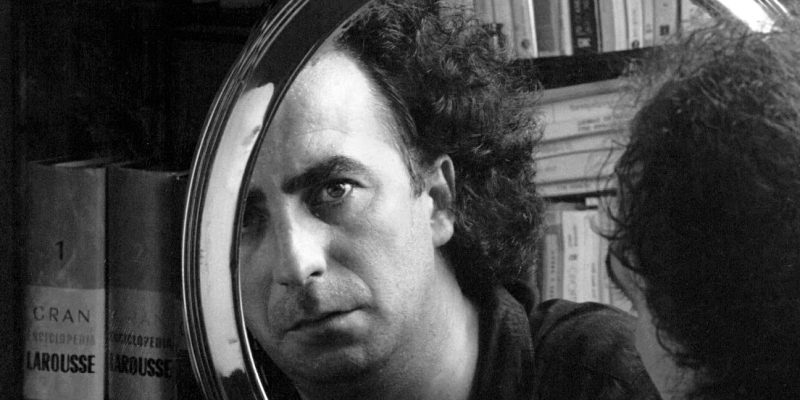

Sí, como una imprevista aparición o una estrella fugaz, Ángel Guinda (Zaragoza, 1948-Madrid, 2022) pasó por esta tierra desolada y de él ya solo queda el destello de un deslumbramiento, la huella de quien caminó por este mundo dispuesto a entregarse en cada una de sus palabras. «El poeta no pide, sino que entrega; el poeta es todo concesión», dejó escrito María Zambrano, y esa declaración podría servir para cifrar el recorrido literario de alguien que se entregó sin paliativos, concesiones o titubeos de ningún tipo a la poesía y que demostró siempre una acusada conciencia verbal y un compromiso irrenunciable con la potente y en gran medida desconocida vitalidad de las palabras. Así, eso que denominamos «ser poeta» —algo que se confunde a menudo con la figura de un compulsivo y mecánico hacedor de versos sometido a una sobreexposición mediática— podría en este caso equipararse con afrontar un designio aceptado y alimentado por la propia voluntad, una especie de fatum que consistiría en experimentar una relación incondicional, permanente y riesgosa con el lenguaje en la que algunos —es el caso, sin duda, del zaragozano— han volcado eso que, precisamente, demanda la poesía como una exigencia sin límites: la vida. Decir Ángel Guinda se parece a decir poesía hasta el punto de que su escritura brota estrecha y profundamente vinculada a su trayectoria vital. No se entiende la una sin la otra, y así el conflicto que surge de esta deliberada elección emerge con frecuencia en unos textos que deberían entenderse como actos o propuestas para la acción. Por ejemplo, cuando declara: «Escribir como se vive».

Estos detalles que aquí estoy apuntando me parecen pertinentes en un momento como este, en el que la poesía y el pensamiento crítico están siendo arrastrados hasta el rincón donde se encuentra el baúl de las cosas inservibles, un tiempo obsesionado con la ingente producción de imágenes arrasadas y aletargadas por una banalidad que, como fuegos de artificio, se desvanecen como lágrimas en la lluvia, una etapa, en fin, en la que hay más poetas que lectores de poesía y en la que esta, a menudo previsible e insustancial, se entiende como una prolongación insípida de la vida, una profesión o un estado en alguna red social y no, como proponía el propio Ángel Guinda, como una posesión.

Se publican ahora dos volúmenes imprescindibles para conocer la obra poética y el discurrir biográfico de Ángel Guinda (en particular, el relacionado con sus facetas de escritor, traductor, editor, activista y agitador cultural), y ambos libros han visto la luz en Olifante, el sello editorial que, fundado en 1979 y dirigido desde entonces por Trinidad Ruiz Marcellán, siempre fue su casa y que ahora, tras la muerte del poeta, está velando su memoria de la mejor manera posible, esto es, recuperando sus textos (algunos de ellos inencontrables). Así, al cuidado de la propia editora y de David Francisco, se publica Vida ávida. Poesía reunida 1970-2022, una edición ejemplar, canónica, desprovista de aditivos innecesarios, un volumen respetuoso con la voluntad de su autor en el que podemos leer toda su poesía autorizada y reconocida (Guinda fue, como es notorio, alguien que acostumbró a reescribir, eliminar y recuperar con frecuencia muchos de sus textos). La edición, como digo, aparece desnuda, sin complementos de ningún tipo (queda, pues, para otra ocasión la publicación analizada y comentada de esta poesía). Y junto a esta suma poética ha visto también la luz Las claves de lo oscuro. Biografía de Ángel Guinda, un documentadísimo y exhaustivo volumen firmado por J. Benito Fernández, quien con anterioridad ya había dado muestras de su capacidad para afrontar este tipo de trabajos como autor de las biografías de Leopoldo María Panero, Eduardo Haro Ibars, Rafael Sánchez Ferlosio y Juan Benet.

Junto a su dilatada, a menudo singular y reconocible obra poética —en la que encontramos libros como Vida ávida (que sirve ahora para dar título general a la recopilación), El almendro amargo, Cántico corporal, Conocimiento del medio, Espectral—, Ángel Guinda desarrolló en paralelo un interesante trabajo de traducción (Cecco Angiolieri, Antonio Sagredo —con Inmaculada Muro—, Teixeira de Pascoaes, Florbela Espanca, José Manuel Capêlo, Ana Cristina Cesar, Augusto dos Anjos, Paul Éluard, Àlex Susanna) y una escritura de aliento y alcance reflexivo que fraguó en poéticas como El mundo del poeta. El poeta en el mundo y Arquitextura, vocablo que utilizó también como título de un poema en el que declaró: «Escribo contra la realidad, / no sobre ella. / La poesía es una rebelión. / El poema soy yo fuera de mí, / el mundo que me invade / haciéndome estallar»; y asimismo armó volúmenes de aforismos —Breviario, Huellas, Libro de huellas, título, este último, que reunirá y con el que se publicará el conjunto de este tipo de textos— y manifiestos («Poesía y subversión», «Poesía útil», «Poesía violenta», «Y poesía ni contracultura», «Defensa de la dignidad poética», etc.) que han de leerse íntimamente entrelazados a una obra poética que fue tejiéndose y destejiéndose a lo largo de más de cincuenta años, una labor en la que el contar y el cantar son permanentes compañeros de viaje y en la que Guinda se esforzó en desarrollar una poesía útil fijando su posición con respecto a la palabra, el lenguaje y la función del escritor en el escenario social (en este sentido, se encontraría más cerca de poetas como Manuel Pinillos, Blas de Otero o Gabriel Celaya que de otros más o menos coetáneos). Así, desde muy joven, el autor de La llegada del mal tiempo ancló su vida a la poesía en sus diferentes registros y manifestaciones, y de ello —con profusión de detalles, a veces innecesarios— da cuenta J. Benito Fernández en su aproximación biográfica: «El feraz Ángel Guinda pronto se entregó a la poesía. Escribe poemas como una prolongación de su vida, funde poesía y vida, como Rilke. De su propia vida hace la materia de sus versos. La poesía le permite atrapar instantes que de otro modo no habría captado».

Poemas, manifiestos, aforismos, axiomas, sentencias, palabras de un poeta desencajado e inconformista que no rebló en su voluntad de oposición a una existencia capitalizada por la violencia y la sinrazón: «Todo está hecho para que encajemos. / Nos encajan la vida. / Algunos no encajamos, y nos desencajamos», escribió en «Cajas», un poema de Claro interior que recordaba y citaba con frecuencia. «Y a la vida agresiva agrédele», escribió en otro verso también muy conocido, en fin, diferentes registros de un mismo lenguaje que parece responder al tópico horaciano «atrévete a saber», huellas que van dando testimonio de ciertos fragmentos de la «vida de un hombre», título con el que agrupó sus diferentes libros Giuseppe Ungaretti, un referente inequívoco, junto a Eugenio Montale, del aragonés. Pero la construcción nunca es completa ya que, según leemos en una de las páginas de Huellas, «Creamos a fuerza de aniquilaciones», esto es, la construcción del texto —vale decir, la arquitextura del mundo— deriva de una paradoja, se lleva a cabo siempre sobre la base de una determinada destrucción, no hay ganancia que no pague el peaje de un cierta pérdida. De ahí el título de una de sus compilaciones: La creación poética es un acto de destrucción. Aniquilaciones, demoliciones, el lenguaje poético parece arrasar todo aquello que nombra, afirmación que encuentra un paralelismo o una correspondencia en el instante de su propio nacimiento, que supuso la muerte de su madre por una hemorragia derivada del parto. Y de ello da noticia en «Acechante silencio»: «Me acostumbré a tu muerte / lo mismo que a mi vida».

Sin ningún atisbo de duda, el volumen que ahora se publica y que recoge su «poesía reunida» de 1970 a 2022 da cuenta de una manera cabal de una vida entrañable e incondicionalmente dedicada a la poesía, y eso es algo que J. Benito Fernández —un escritor que conoce muy bien el periodismo de investigación— recoge de una manera exhaustiva en su biografía del poeta (aportando sin embargo en ocasiones, repito, datos intrascendentes que poco o nada suman al conocimiento del autor de Catedral de la Noche). El poeta de Ángel Guinda es el albatros de Baudelaire. Al igual que le ocurre al príncipe de las nubes, sus movimientos son torpes en el mundo en medio de unos gritos que ahogan su voz. Ese poeta, «cuya verdad las bestias nunca escuchan, lleva en sus pies las nubes, un abismo en la frente, y oye siempre otros pasos», es capaz de intuir aquello que avista la mirada más allá de lo que los ojos miran y solo cuando por fin logra ver se da cuenta de que la mirada le revela otro mundo secreto y ajeno al mundo que creía único. Es preciso haber mirado con los ojos abrasados por el sol para ver la oscuridad: «He cerrado los ojos para ver», afirma el poeta reescribiendo a Paul Éluard.

En mi opinión, Ángel Guinda asumió una idea de compromiso que va más allá de la figura del poeta involucrado en lo público y colectivo (desde luego, es conocida su militancia durante algún tiempo en el PCE, como lo es también su participación en actos reivindicativos de índole social o su labor como agitador cultural), haciendo del lenguaje el lugar donde se materializa la crisis de los imaginarios ideológicos y culturales, entendiendo la palabra como una factoría de generación de preguntas, una oportunidad idónea para tratar cuestiones relacionadas con la construcción de la identidad y, de paso, ahondar tanto en los intersticios de la propia extrañeza, que acaba resultándonos próxima y natural, como en las fisuras de la otra familiaridad, que se torna muchas veces incomprensiblemente rara y anómala. En estas circunstancias, algunos textos permiten medir las tensas relaciones que este poeta mantuvo con el lenguaje a la hora de tratar, por ejemplo, las cuestiones identitarias, entendiendo ese lenguaje como un instrumento para la exposición de todo tipo de conflictos, profundizando en él, yendo a la búsqueda de nuevos usos y sentidos, a una cierta distancia de la inmediatez y rentabilidad que caracterizan su uso corriente; «Yo», el poema inicial de Vida ávida, dice en su único verso: «y + o». En «Autobiografía», composición que abre La llegada del mal tiempo, leemos: «Mi vida es una noche que a la luz no se adapta, / […] / es también la palabra que aún no me encontró, / el mensaje misterioso que no descifraré».

Guinda supo mirar, y vio: «Encendida en la luz hay otra luz. / Oscuridad adentro, lo visible», escribió en «Hay otra luz», el poema que abre Biografía de la muerte, desarrollo de una poética que encontramos desplegada ya en su primer libro reconocido, Vida ávida: «la sola Claridad está en lo Oscuro», «No siempre la claridad viene del cielo», verso con el que reescribió aquel otro emblemático del realismo poético español de los años cincuenta. Hay precedentes de esta mirada: en el ámbito del primer romanticismo alemán, Novalis, y, más recientemente, Antonio Gamoneda en Libro del frío. En medio de ese viaje a través de la oscuridad, el poeta es un condenado a la claridad y al canto.

Aunque fue un poeta versátil, dos temas —el amor y la muerte— atraviesan de principio a fin su trayectoria. El amor, de una u otra manera, acompañado a veces de una honda sensualidad y un depurado erotismo, es un campo semántico presente en todos sus libros (Manuel Martínez Forega, Miguel Ángel Longás y Enrique Ester —que defendió en marzo de 2023 su tesis doctoral sobre esta poesía— han analizado la huella romántica en los componentes y los registros amorosos de esta escritura), aunque abordado de una forma particular e intensa en títulos como Cántico corporal, Toda la luz del mundo, Materia del amor. Trató la muerte desde un permanente y encendido vitalismo —como alguien que jugueteó y coqueteó con ella sin renunciar en ningún momento a un fervoroso amor a la vida—, contemplándola desde la plenitud de cada instante no por más efímero menos intenso y extraordinario, y escribió en «El cansancio efímero», poema de Conocimiento del medio: «Agótate en vivir, que ya la muerte / el eterno descanso te traerá». Miró con los ojos del que ansía saber y comprendió que la recompensa —como sucede en la Ítaca de Cavafis— se halla en el mismo viaje, la vida, y que el futuro —la desaparición y el olvido— es solo una realidad temporalmente demorada, un texto en todo caso aún no escrito, metáfora del vacío que el poema con su presencia trata de colmar. Esta es una idea recurrente, aparece ya en algunos textos de su particular prehistoria poética (no recogidos en este volumen, respetando así la voluntad del poeta), por ejemplo, en «Razón de ser», poema de Las imploxiones, un libro dedicado a Julio Antonio Gómez, poeta y editor a quien siempre tuvo en muy alta estima.

Ángel Guinda no dejó de desarrollar en sus sucesivas entregas una estética literaria comprometida con una ética sui géneris y, de este modo, muchos de sus poemas contienen una gran carga de saldo civil, político y social, valores didácticos y morales que, combinados con una imaginería plástica y un utillaje retórico muy bien manejado, apuntalan una actitud personal. El poeta que se adentra en esos territorios y lleva un vivir errabundo y desgarrado alcanza, como detallara María Zambrano en Filosofía y poesía, una ética y un género de conciencia tocado por la lucidez, una ética verbal sostenida sobre una recurrente intratextualidad que parece impedir el avance de esta escritura pero que, en mi opinión, habría que interpretar como la señal de un pensamiento imparable, no detenido, esto es, de un pensar, así, sin más, un proceso en marcha y no un acto consumado.

Reconocerse en lo extraño, distanciarse hacia lo más próximo, a la búsqueda de lo esencial de uno mismo, ese misterio que nos constituye, tal parece haber sido el objetivo fundamental que Ángel Guinda persiguió de manera incansable. Su escritura es un magnífico ejemplo del conflicto que a veces surge entre una actividad de la emoción y una práctica del pensar, como si la emoción y el pensamiento fuesen aristas de un mismo imaginario poético. Heredera y en parte deudora de algunas de las mejores tradiciones líricas de la modernidad, la poesía de Guinda ha reactualizado, en ocasiones de forma memorable, algunos de los tópicos a los que esa tradición se ha aproximado: la soledad del ser humano y los abismos infranqueables de la conciencia. Y así, con el transcurrir del tiempo, fue creciendo en intensidad, reflexión y actitud crítica. De ser en sus inicios una poesía de la intemperancia verbal pasó a ser la escritura de un ser humano arrebatado a la vida por una poesía que, vivida como una necesidad, permite una meditación sobre el lenguaje al tiempo que procura un cierto efecto salvífico al afrontar la presencia del abismo. Ángel Guinda se mostró siempre convencido de que uno de los objetivos prioritarios de la poesía consiste en arrojar al ser humano al abismo para salvarlo del vacío y ganar así, por lo menos, el propio abismo; la palabra poética, un quehacer en el abismo, sería la condición para soportar ese lugar en lo que tiene de espacio sin fondo, lugar sin anclaje, una palabra —un golpe de aire— que denota tanto el intento de ir más allá de cualquier frontera como la intensidad de un movimiento que habría de llevarle a encontrarse con los intersticios del ser.

Alfredo Saldaña

Referencias bibliográficas

Ángel Guinda, Vida ávida. Poesía reunida 1970-2022, Zaragoza, Olifante, 2025, 687 páginas.

J. Benito Fernández, Las claves de lo oscuro. Biografía de Ángel Guinda, Zaragoza, Olifante, 2025, 430 páginas.